भारत में चक्रवात प्रबंधन के लिये सरकारी पहल?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

चक्रवात जवाद (Cyclone Jawad) भारत के पूर्वी तट विशेषकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट से टकराया है।

- हालांँकि चक्रवात कमज़ोर था जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण काफी हद तक निकासी (Evacuation) पर आधारित था।

- इस प्रकार भारत के चक्रवात प्रबंधन में शमन और तैयारी के उपायों (Mitigation and Preparedness measures) को शामिल करना चाहिये। शमन का अर्थ है आपदा के प्रभाव को सीमित करने के लिये आपदा आने के पहले किये गए उपाय।

प्रमुख बिंदु

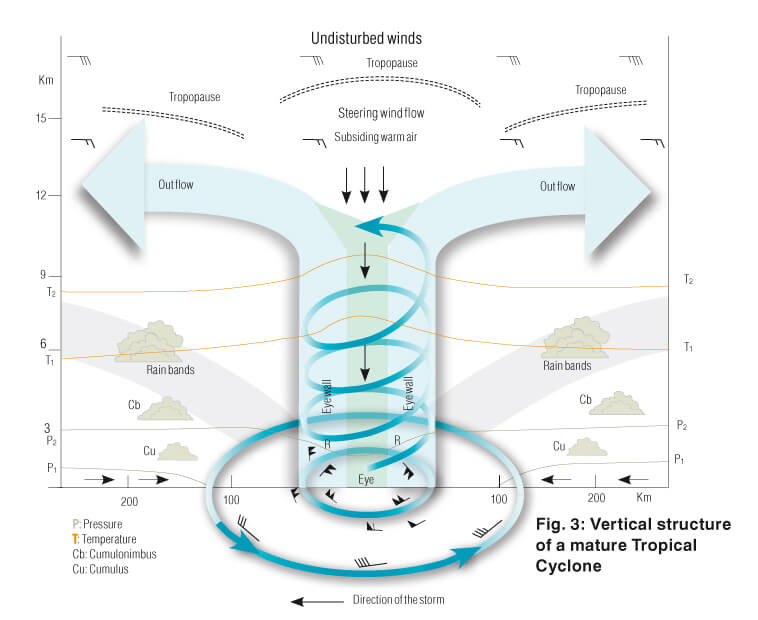

- चक्रवात के बारे में: चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेज़ी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में हवा की दिशा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।

- आमतौर चक्रवात पर विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं।

- साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है साँप की कुंडलियांँ (Coils of a Snake)।

- यह शब्द हेनरी पेडिंगटन (Henry Peddington) द्वारा दिया गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं।

- चक्रवात का वर्गीकरण: चक्रवात दो प्रकार के होते हैं:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात: उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं।

- वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाले बड़े पैमाने पर मौसम प्रणाली हैं, जहाँ वे सतही हवा परिसंचरण में व्यवस्थित हो जाते हैं।

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन ‘उष्णकटिबंधीय चक्रवात’ शब्द का उपयोग मौसम प्रणालियों को कवर करने के लिये करता है जिसमें पवनें ‘गैल फोर्स’ (न्यूनतम 63 किमी प्रति घंटे) से अधिक होती हैं।

- अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात: इन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या वताग्री चक्रवात या लहर चक्रवात भी कहा जाता है।

- अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, हालाँकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पत्ति के कारण जाने जाते हैं।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात: उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं।

भारत के चक्रवात प्रबंधन के लिये केस स्टडी:

- चक्रवात फैनील और फानी: भारत ने हाल के दिनों में कुछ प्रमुख चक्रवातों जैसे- चक्रवात फीलिन (2012), फानी (2019) आदि के दौरान तीव्र बचाव कार्रवाई के लिये विश्व स्तर पर पहचान स्थापित की है।

- वर्ष 1999 के ‘सुपर साइक्लोन’ के बाद ओडिशा सरकार ने विभिन्न चक्रवात शमन उपाय अपनाए थे।

- उदाहरण के लिये इन दोनों घटनाओं से दस लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया था।

- रिपोर्ट में सीमित या कम मानव मृत्यु के लिये निकासी (Evacuations) को प्राथमिक कारण माना जाता था।

- हालांँकि, निकासी के अलावा अन्य प्रतिक्रिया पहलुओं जैसे फसल क्षति को कम करने के उपाय, त्वरित सहायता, पर्याप्त राहत और क्षतिग्रस्त घरों के लिये चक्रवात के बाद सहायता का समय पर वितरण आदिपर कम ध्यान दिया गया है।

- वर्ष 1999 के ‘सुपर साइक्लोन’ के बाद ओडिशा सरकार ने विभिन्न चक्रवात शमन उपाय अपनाए थे।

- चक्रवात जवाद: निकासी के अलावा अन्य प्रमुख आपदा प्रतिक्रिया कार्यों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

- चक्रवात जवाद से वर्तमान खतरा ऐसे समय में आया है जब अधिकांश क्षेत्रों में फसल कटाई के करीब है।

- चक्रवात के कारण समय से पूर्व फसल कटाई और विक्रय में समस्या हो रही है।

चक्रवात शमन और तैयारी के उपाय

- जोखिम मानचित्रण: चक्रवातों के लिये जोखिम मानचित्रण, विभिन्न तीव्रताओं या अवधियों की घटनाओं की आवृत्ति/संभावना को दर्शाने वाले मानचित्र पर चक्रवात जोखिम मूल्यांकन के परिणामों का प्रतिनिधित्त्व करता है।

- भूमि उपयोग योजना: भूमि उपयोग को विनियमित करने और भवन संहिताओं को लागू करने के लिये नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिये।

- मानव बस्तियों के बजाय संवेदनशील क्षेत्रों को पार्कों, चरागाहों या बाढ़ के मोड़ हेतु रखा जाना चाहिये।

- अभियांत्रिक संरचनाएँ: सामान्यतः अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- स्टिल्टों पर या मिट्टी के टीले पर भवनों का निर्माण करना।

- इमारतें वायु और जल प्रतिरोधी होनी चाहिये।

- खाद्य सामग्री का भंडारण करने वाले भवनों को हवा और पानी से बचाना चाहिये।

- चक्रवात आश्रयगृह: लगातार चक्रवातों की चपेट में रहने वाले क्षेत्रों हेतु चक्रवात आश्रयगृह आवश्यक हैं।

- चक्रवात आश्रयगृहों के निर्माण के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, इसलिये यह आमतौर पर सरकार या बाहरी दाताओं के समर्थन से जुड़ा होता है।

- चक्रवात आश्रयगृहों के निर्माण के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए सबसे उपयुक्त स्थलों का चयन किया जाना चाहिये।

- बाढ़ प्रबंधन: चक्रवाती तूफान के कारण बाढ़ आएगी। तूफानी लहरों से तटीय इलाकों में पानी भर जाएगा।

- नदियों के किनारे तटबंध, तटों पर समुद्र की दीवारें बाढ़ के मैदानों से पानी को दूर रख सकती हैं।

- जलाशयों, चेक डैम और वैकल्पिक जल निकासी चैनलों/मार्गों के निर्माण के माध्यम से जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है।

- मैन्ग्रोव वृक्षारोपण: मैन्ग्रोव तटीय क्षेत्र को तूफानी लहरों और चक्रवातों के साथ आने वाली हवा से बचाते हैं।

- समुदायों को मैन्ग्रोव वृक्षारोपण में भाग लेना चाहिये जो स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों या स्वयं समुदाय द्वारा आयोजित किया जा सकता है।

- मैन्ग्रोव कटाव-नियंत्रण और तटीय संरक्षण में भी मदद करते हैं।

- जन जागरूकता पैदा करना: शिक्षा के माध्यम से जन जागरूकता कई लोगों की जान बचाने की कुंजी है। यह साबित हो चुका है कि जन-जीवन और आजीविका को सबसे अधिक नुकसान सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण हुआ है।

- एंड टू एंड वार्निंग सिस्टम: एंड टू एंड अर्ली वार्निंग की आवश्यकता है जो सभी स्तरों पर लोगों को त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाएगी।

- समुदाय को चेतावनी प्रणाली, चेतावनी संकेतों और उन स्रोतों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिये जहाँ उन्हें चक्रवातों की प्रारंभिक चेतावनी मिल सकती है।

- सामुदायिक भागीदारी: चूँकि स्थानीय लोग अपने क्षेत्र, स्थान, संस्कृति और रीति-रिवाजों की ताकत तथा कमज़ोरियों के बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं, कुछ शमन उपायों को समुदाय द्वारा स्वयं विकसित किया जाना चाहिये।

- इन सामुदायिक शमन गतिविधियों को सरकार और अन्य नागरिक समाज संगठनों के समर्थन से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में चक्रवात प्रबंधन के लिये सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:

- भारत ने चक्रवात के प्रभावों को कम करने के लिये संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय करने के लिये इस परियोजना की शुरुआत की।

- परियोजना का उद्देश्य कमज़ोर स्थानीय समुदायों को चक्रवातों और अन्य जल-मौसम संबंधी आपदाओं के प्रभाव से बचाना है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के गठन के बाद परियोजना का प्रबंधन सितंबर, 2006 में NDMA को स्थानांतरित कर दिया गया था।

- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) परियोजना:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने एकीकृत तटीय प्रबंधन हेतु पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढाँचे (ESMF) के मसौदे का अनावरण किया है।

- मसौदा योजना यह तय करेगी कि तटीय राज्यों के लिये दिशा-निर्देशों को निर्धारित करके मंज़ूरी हेतु संभावित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ): समुद्र, खाड़ी, क्रीक, नदियों और बैकवाटर के तटीय क्षेत्र जो उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 500 मीटर तक ज्वार से प्रभावित होते हैं तथा निम्न ज्वार रेखा (LTL) और उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के रूप में घोषित किया गया।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किये गए हैं।

- चक्रवातों की रंग कोडिंग:

- यह एक मौसम चेतावनी है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा लोगों को प्राकृतिक खतरों से पहले सतर्क करने के लिये जारी की जाती है।

- इसमें IMD द्वारा हरे, पीले, नारंगी और लाल चार रंग का उपयोग किया जाता है।

- यह भी पढ़े…..

- क्या भारत-रूस संबंधों में गिरावट आयी है?

- एलपीजी सिलिंडर की समयबद्ध उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो सकती है?

- भारत के आर्थिक विकास में शहरों का क्या महत्त्व है?

- लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये सदैव प्रयासरत रहे प्रणब दा.