क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर से भारत-चीन के सैनिकों की वापसी हुई है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

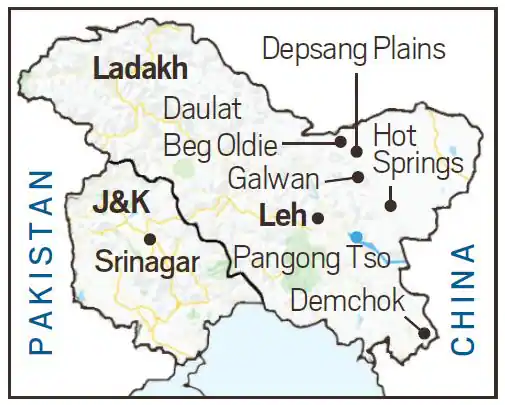

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ लगभग 75% सैनिकों की वापसी संबंधी समस्याओं को सुलझा लिया गया है।

- हालाँकि डेमचोक और डेपसांग मैदानी क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में समस्या के समाधान की दिशा में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली है।

LAC पर भारत-चीन के बीच सैनिकों की वापसी के संबंध में हाल ही में क्या घटनाक्रम हुए हैं?

- सत्यापित वापसी: भारत और चीन दोनों ने गैलवान घाटी, पैंगोंग सो तथा गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स सहित पाँच संघर्ष बिंदुओं से पीछे हटने को लेकर पारस्परिक सहमति व्यक्त की है एवं सत्यापित वापसी की है।

- हालाँकि डेमचोक और डेपसांग का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।

- सैनिकों की वापसी का कारण: हाल ही में उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता के परिणामस्वरूप LAC पर सैनिकों की वापसी का निर्णय लिया गया है।

- भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स NSA की बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।

- साथ ही आशा की जा रही है कि आगे भविष्य में भी और अधिक सैनिकों के पीछे हटने की कार्रवाई देखी जा सकती है तथा ऐसा आकलन आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि रूस के कज़ान में अक्तूबर में होगा, में दोनों देशों (भारत -चीन) के नेतृत्वकर्त्ताओं के मध्य होने वाली वार्ता के आधार पर लागाया जा रहा है।

- सैनिकों की वापसी का महत्त्व: भारत-चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिये कार्य तंत्र (WMCC) की 31वीं बैठक को “स्पष्ट, रचनात्मक तथा दूरदर्शी” बताया गया एवं पक्षों से “मतभेदों को कम करने” व “शेष मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने” का आग्रह किया गया है।

- सीमा गतिरोध पर द्विपक्षीय वार्ता में पहली बार “मतभेदों को कम करना” पद का इस्तेमाल किया गया एवं भविष्य में भी गतिरोध कम होना आशंका है।

सैनिकों की वापसी से संबंधित चुनौतियाँ:

- अवरुद्ध वार्ताएँ: कई दौर की वार्ताओं के बावजूद डेमचोक और डेपसांग पर समझौते नहीं हो पाए हैं।

- सैन्य निर्माण: भारत और चीन दोनों ने 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर बुनियादी ढाँचे का विकास तथा सैन्य तैनाती जारी रखी है।

- दोनों देशों के लगभग 50,000-60,000 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं।

- गतिरोध बढ़ने की आशंका: चीन द्वारा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे और नए हथियारों के निर्माण ने यथास्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया है। भारत ने भी इसी तरह के बुनियादी ढाँचे एवं क्षमता वृद्धि के साथ उत्तर दिया है।

- किसी भी भ्रामकता की स्थिति में सैन्य क्षमताओं में वृद्धि तेज़ हो सकती है।

डेपसांग मैदान और डेमचोक का सामरिक महत्त्व क्या है?

- डेपसांग मैदान: डेपसांग मैदान रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि PLA के नियंत्रण से सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के नियंत्रण को खतरा है, जिससे भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों से घिर जाती है।

- चीन और पाकिस्तान के दोहरे हमले की स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की सैन्य स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो जाएगी।

- यहाँ मौजूद समतल भूमि के कारण भारतीय सेना इसे लद्दाख में सबसे सुभेद्य क्षेत्र के रूप में निर्देशित करती है, जो मशीनी युद्ध के लिये उपयुक्त है और अक्साई चिन क्षेत्र तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

- डेमचोक: डेमचोक पर नियंत्रण अक्साई चिन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों और हलचलों पर प्रभावी निगरानी की अनुमति देता है।

- यह सड़क और संचार संपर्क को बढ़ावा देता है जो त्वरित सैन्य लामबंदी तथा सैन्य सहायता के लिये आवश्यक है।

भारत एवं चीन के मध्य गतिरोध के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- पैंगोंग झील क्षेत्र: इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाओं द्वारा गश्त की जाती है।

- झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर्स में विभाजित किया गया है। भारत फिंगर 8 तक अपना क्षेत्र होने का दावा करता है जबकि चीन का मानना है कि इसका क्षेत्र केवल फिंगर 4 तक है।

- झील में उभरी हुई पर्वत चोटियों को सैन्य भाषा में ‘फिंगर्स’ कहा जाता है।

- झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर्स में विभाजित किया गया है। भारत फिंगर 8 तक अपना क्षेत्र होने का दावा करता है जबकि चीन का मानना है कि इसका क्षेत्र केवल फिंगर 4 तक है।

- डेमचोक क्षेत्र: इस क्षेत्र में चीनी गतिविधि और भारी उपकरणों के स्थान्तारण की सूचना मिली है।

- गलवान नदी बेसिन: उपग्रह चित्रों में गलवान नदी बेसिन के निकट चीनी टेंटों को देखा गया है, जो पारंपरिक रूप से भारतीय सैन्य कब्ज़े वाले क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ का संकेत देते हैं।

- गोगरा पोस्ट: गोगरा पोस्ट के निकट चीनी सैन्य निर्माण ने गतिरोध को बढ़ाया है।

- दौलत बेग ओल्डी (DBO): चीन ने भारतीय सीमा में स्थित दौलत बेग ओल्डी (DBO) क्षेत्र में अतिक्रमण किया।

- भारत के लिये शीतकालीन अभियानों हेतु महत्त्वपूर्ण DBO हवाई पट्टी तक 255 किलोमीटर लंबी दारबुक-श्योक-DBO सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है।

LAC पर चीन की आक्रामकता का कारण?

- बुनियादी ढाँचे के प्रति संवेदनशीलता: चीन का आक्रामक रुख भारत के हालिया बुनियादी ढाँचे (जिसे एक खतरे के रूप में या भारत के रणनीतिक सुधारों का पहले से ही मुकाबला करने के रूप में देखा जा सकता है) के विकास से प्रभावित हो सकता है।

- दबाव डालना: चीन की कार्रवाई का उद्देश्य भारत पर दबाव डालना हो सकता है।

- ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों की रेड लाइन्स स्पष्ट थीं लेकिन वर्तमान में कई घुसपैठें भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का संकेत देती हैं।

- वुल्फ-वाॅरियर कूटनीति: चीन का आक्रामक कूटनीतिक रुख (जिसे “वुल्फ-वाॅरियर कूटनीति” के रूप में जाना जाता है) वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसके सैन्य दृष्टिकोण में देखा जा सकता है।

- यह चीनी राजनयिकों द्वारा अपनाई गई सार्वजनिक कूटनीति का टकरावपूर्ण रूप है।

- लाभ उठाने की रणनीति: सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रियता को बढ़ाना, द्विपक्षीय संबंधों और G-20 तथा ब्रिक्स जैसे अन्य मुद्दों पर भारत से लाभ उठाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

- आर्थिक और कूटनीतिक दबाव: कोविड-19 महामारी तथा वुहान में इसकी उत्पत्ति के कारण आर्थिक कठिनाइयों एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता से चीन की कार्रवाइयाँ प्रभावित हो सकती हैं।

चीन-भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- LAC का निर्धारण: LAC को स्पष्ट करने के प्रयास फिर से शुरू होने चाहिये। इससे ओवरलैपिंग वाले क्षेत्रों में संभावित टकराव से बचा जा सकेगा।

- बफर ज़ोन: मौजूदा बफर ज़ोन को स्थायी बनाने और लगातार गतिरोध वाले क्षेत्रों में नए बफर ज़ोन बनाने पर विचार करना चाहिये। दोनों पक्षों को इन बफर ज़ोन की रक्षा के लिये तैयार रहना चाहिये।

- समझौतों का पालन करना: संघर्षों पर प्रतिबंध सहित मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का पालन करना जारी रखना चाहिये तथा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि के लिये संयुक्त सार्वजनिक निर्देश जारी करने चाहिये।

- नो-पैट्रोल ज़ोन: विवादित क्षेत्रों में नो-पैट्रोल ज़ोन स्थापित करने चाहिये।

- ड्रोन उपयोग: खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही के लिये ड्रोन के उपयोग मापदंडों पर सहमति बनानी चाहिये।

- पारस्परिक सुरक्षा समझौता: “पारस्परिक और समान सुरक्षा के सिद्धांत” के आधार पर सीमा के पास बलों, हथियारों तथा सुविधाओं के स्वीकार्य स्तरों पर समझ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिये।

- तीसरे पक्ष के संबंधों का प्रभाव: दोनों पक्षों को इस बात के प्रति संवेदनशील होना चाहिये कि तीसरे पक्ष (जैसे- भारत के लिये अमेरिका, चीन के लिये पाकिस्तान) के साथ उनके संबंध दूसरे की धारणाओं और कार्यों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं।

औपनिवेशिक काल के निर्णयों में निहित चीन-भारत सीमा विवाद, बढ़ते राष्ट्रवाद और राज्य की मुखरता के कारण तीव्र हो गया है। वर्ष 2020 में लद्दाख क्षेत्र में हुए संघर्षों से यह संबंध कमज़ोर हुए हैं, जिससे आपसी अविश्वास के साथ सैन्य संघर्ष को बढ़ावा मिला है। शांति बनाए रखने के लिये भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने के साथ मज़बूत बफर ज़ोन स्थापित करने चाहिये तथा शीर्ष अधिकारियों के बीच संचार में सुधार को महत्त्व देना चाहिये। रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा से सीमा समझौता जटिल होने के साथ उच्च-स्तरीय संवाद आवश्यक हो जाता है।

- यह भी पढ़े………….

- बिहार के शराब माफिया ने काटी ‘पुष्पा’ की कान, पेट्रोल टैंकर से निकली 25 लाख की पेटियां

- Vinay Tiwari IPS: कौन हैं मुजफ्फरपुर के नए रेल एसपी विनय तिवारी? नाम सुनकर ही थर्रा उठते हैं अपराधी

- ट्रक से डीजल चोरी कर रहे पांच अपराधी हथियार के साथ अरेस्ट