भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों पर भिन्न-भिन्न विधिक स्थितियाँ

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लोकसभा को अवगत कराया कि विधि मंत्रालय ने देश भर में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के उसके प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के विचार को बार-बार अस्वीकृत किया गया है और यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों पर भिन्न-भिन्न विधिक स्थितियाँ:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130: इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

- विधि आयोग की रिपोर्ट: न्यायालय को और अधिक अभिगम्य बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009) ने गैर-संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिये दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सिफ़ारिश की थी।

- बार काउंसिल: जुलाई 2021 में दक्षिण भारत के बार काउंसिल्स (Bar Councils) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें मांग की गई कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए।

- संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट: कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ‘विधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांग (2021-22)’ पर अपनी 107वीं रिपोर्ट पेश की और विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत की।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश: अभी तक, भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली से बाहर अधिविष्ट करना उचित नहीं समझा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने क्षेत्रीय पीठों की अवधारणा में बहुत कम रुचि दिखाई, जहाँ उन्होंने यह चिंता प्रकट की कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के पक्ष में तर्क:

- बेहतर अभिगम्यता:

- संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी में न्याय तक अभिगम्यता में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- क्षेत्रीय पीठें दूर-दराज के इलाकों या राजधानी से दूर रहने वाले लोगों के लिये न्याय को और अधिक सुलभ या अभिगम्य बनाएँगी। इससे व्यक्तियों के लिये, विशेष रूप से वित्तीय या लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिये, विधिक मामले हेतु दिल्ली जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

- संवैधानिक मामलों पर अधिक ध्यान दे सकना:

- इससे नई दिल्ली में अवस्थित प्राथमिक पीठ द्वारा विशेष रूप से संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने के साथ, अन्य अपीलीय मामलों के विचलन के बिना जटिल संवैधानिक मामलों के न्यायनिर्णयन के लिये एक समर्पित मंच का निर्माण हो सकेगा।

- क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों के प्रबंधन में विशेषज्ञता रख सकती हैं, जिससे न्यायाधीशों को अपने संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित कानून के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने की अनुमति मिल सकती है। इस विशेषज्ञता से अधिक सूचना-संपन्न निर्णय लिये जा सकते हैं।

- बेहतर न्यायिक प्रभावशीलता:

- क्षेत्रीय पीठें उन स्थानीय मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करने के लिये बेहतर स्थिति में होंगी जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता है। क्षेत्रीय संदर्भों से परिचित न्यायाधीश अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी निर्णय दे सकते हैं।

- क्षेत्रीय पीठें स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों से परिचित न्यायाधीशों द्वारा मामलों को अधिक कुशलता से संभालने की अनुमति देंगी। इस विशेषज्ञता से त्वरित और अधिक सूचना-संपन्न निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

- वृहत अवसर:

- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी अवसंरचना एवं विशेषज्ञता के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, स्थानीय कानूनी पेशेवरों को सशक्त बनाया जा सकता है और ज़मीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।

- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से वृहत अवसरों के द्वार खुलेंगे और ‘बार’ (Bar) का लोकतंत्रीकरण होगा।

- लंबित मामलों में कमी:

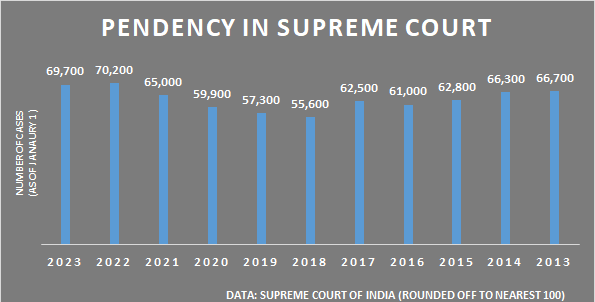

- वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2022 की तुलना में मामलों के निपटान में 31% की वृद्धि देखी गई। वर्तमान में 80,000 से अधिक मामले निर्णय के लिये लंबित हैं, जिनमें से 60,000 दीवानी मामले हैं।

- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से न्यायाधीशों के साथ-साथ अधिवक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप हमारी न्यायिक प्रणाली को अत्यंत आवश्यक बढ़ावा मिल सकेगा।

- क्षेत्रीय पीठें सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को विकेंद्रीकृत कर दिल्ली में मुख्य पीठ पर के बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं। इससे मामलों का द्रुत समाधान हो सकेगा और लंबित मामलों में कमी आएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के विपक्ष में तर्क:

- न्यायशास्त्र का विखंडन:

- क्षेत्रीय पीठें कानूनों और कानूनी सिद्धांतों की भिन्न-भिन्न व्याख्याओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिक निर्णयों में विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने तो यहाँ तक आशंका जताई थी कि इससे संस्था का ही विघटन हो सकता है।

- वाद या मुकदमेबाजी की वृद्धि:

- जबकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अधिकांश मामले दिल्ली के निकट स्थित उच्च न्यायालयों से आते हैं, केवल क्षेत्रीय पीठों के गठन से इस असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकेगा।

- क्षेत्रीय पीठ संभावित रूप से निरर्थक या फोरम-शॉपिंग लिटिगेशन (forum-shopping litigation) को बढ़ा सकती हैं क्योंकि वादी ऐसी पीठों से अनुकूल परिणाम की इच्छा रखेंगे जिनके बारे में धारणा हो कि वे उनके मामलों के प्रति अधिक सहानुभूति रखेंगी।

- संभावित पूर्वाग्रह और प्रभाव:

- क्षेत्रीय पीठों में न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने में क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों या राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में भी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ प्रबल स्थानीय हित या राजनीतिक दबाव मौजूद हों।

- क्षेत्रीय पीठों में नियुक्त न्यायाधीशों की गुणवत्ता एवं विशेषज्ञता, विशेष रूप से दिल्ली में मुख्य पीठ के अनुभवी न्यायाधीशों की तुलना में, को लेकर भी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे न्यायिक निर्णयों की सुसंगति एवं विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

- संसाधनों और अवसंरचना पर व्यय की वृद्धि:

- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना एवं रखरखाव के लिये अदालती सुविधाओं और सहायक कर्मचारियों सहित अवसंरचना में उल्लेखनीय वित्तीय संसाधनों एवं निवेश की आवश्यकता होगी। इससे पहले से ही सीमित न्यायिक संसाधनों और बजट पर दबाव पड़ सकता है।

- उल्लेखनीय है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,114 पदों की तुलना में 347 पद रिक्त हैं।

- इसी प्रकार, ज़िला न्यायपालिका में, न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25,081 पदों में से केवल 19,781 पद ही कार्यशील थे। ज़िला जजों के 5,300 पद रिक्त बने हुए हैं।

आगे की राह:

- अपीलीय क्षेत्राधिकार पीठों से संवैधानिक क्षेत्राधिकार पीठों का पृथक्करण: भारत के 10वें विधि आयोग ने प्रस्ताव किया था कि सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में विभाजित किया जाए: संवैधानिक प्रभाग और विधिक प्रभाग।

- प्रस्ताव में कहा गया है कि केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दों को प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाग में लाया जाए।

- विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLPs) के लिये एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना: ‘बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश’ मामले (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Court of Appeal) की स्थापना करना ‘वांछनीय’ है जो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम होगा।

- इससे सर्वोच्च न्यायालय को केवल संवैधानिक एवं सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मिल सकेगा।

- कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना: मलिमथ समिति (Malimath Committee) ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को 206 दिनों के लिये कार्य करना चाहिये और सिफ़ारिश की कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दिनों तक कम कर दिया जाना चाहिये।

- वर्ष 2009 के विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लंबित मामलों के निपटान के लिये न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायालय के अवकाश में 10-15 दिनों की कटौती की जानी चाहिये।

- मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना: न्याय तक पहुँच में सुधार और मामलों के ‘बैकलॉग’ को कम करने के लिये उच्च न्यायालयों एवं ज़िला न्यायालय सहित मौजूदा न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने एवं उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए।

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority of India- NJIAI) की स्थापना का प्रस्ताव किया था, जो न्यायिक अवसंरचना को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

- व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन करना: क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के संभावित लाभों, चुनौतियों और निहितार्थों का आकलन करने के लिये संपूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ। इन अध्ययनों में विधिक, लॉजिस्टिकल, वित्तीय एवं संवैधानिक पहलुओं जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिये।

- न्याय तक पहुँच, न्यायिक दक्षता और निर्णयों की सुसंगति पर क्षेत्रीय पीठों की प्रभावशीलता एवं असर का मूल्यांकन करने के लिये चुनिंदा स्थानों पर पायलट परियोजनाओं या प्रायोगिक क्षेत्रीय पीठों को क्रियान्वित करने पर विचार करें।

- अनन्य शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना: भले ही क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जाएँ, सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अनन्य या विशिष्ट शक्तियाँ अक्षुण्ण रखी जानी चाहिये। इनमें संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इसका मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसका रिट क्षेत्राधिकार शामिल हैं।

- व्यापक न्यायिक सुधार: न्यायिक बैकलॉग, न्याय वितरण में देरी और न्यायिक रिक्तियों जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से व्यापक न्यायिक सुधार की ओर आगे बढ़ा जाए, जो कानूनी प्रणाली के समग्र कार्यकरण में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- न्याय तक पहुँच बढ़ाने और दूरस्थ न्यायनिर्णयन को सुगम बनाने (विशेष रूप से दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में) के लिये ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ और ‘वर्चुअल कोर्ट रूम’ जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार किया जाए।

निष्कर्ष:

- भारतीय न्यायपालिका के भविष्य की कल्पना करते समय हमें एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो परंपरा को नवाचार के साथ, क्षेत्रीय विविधता को राष्ट्रीय एकता के साथ और अभिगम्यता को उत्कृष्टता के साथ संतुलित करता हो।

- सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठों की स्थापना इस दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का संकेत दे सकती है, जो सभी नागरिकों के लिये अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं प्रभावी न्याय प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखती है।

- यह भी पढ़े………………….

- समान नागरिक संहिता का महत्त्व और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- नवादा में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन भाई

- वरिष्ठ पत्रकार रामदर्शन पंडित का असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर