क्या हमें प्रति सप्ताह 70 घंटे कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिये?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सुझाव दिया कि देश की उत्पादकता में सुधार के लिये भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे कार्य करना चाहिये। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जर्मनी और जापान का हवाला देते हुए भारत की कार्य उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 70 घंटे का कार्य सप्ताह एक दिन के अवकाश के साथ छह दिनों के लिये प्रतिदिन लगभग 12 घंटे कार्य का प्रस्ताव करता है, जिसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है।

वर्तमान में एक औसत युवा भारतीय कितने घंटे कार्य करता है?

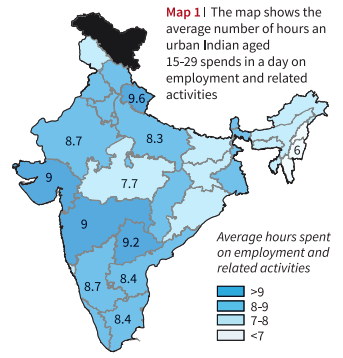

- वर्ष 2019 के ‘टाइम यूज़ सर्वे’ के अनुसार, 15-29 आयु वर्ग के युवा भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार एवं संबद्ध गतिविधियों पर प्रतिदिन 7.2 घंटे और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 8.5 घंटे खर्च करते हैं।

- विभिन्न राज्यों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्र में युवा व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 9.6 घंटे कार्य करते हैं, जो उल्लेखनीय रूप से अधिक है, लेकिन फिर भी यह मूर्ति के प्रस्तावित 70-घंटे के कार्य सप्ताह की पूर्ति नहीं कर पाता है।

सुदीर्घ कार्य घंटों के पक्ष में तर्क

- जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना:

- भारत की कुल आबादी में कार्यशील आयु आबादी की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 68.9% के उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएगी।

- अपेक्षाकृत युवा आबादी (औसत आयु 28.4 वर्ष) के साथ भारत को कार्यबल के मामले में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त होता है।

- भारत को वास्तव में एक समर्पित श्रम बल की आवश्यकता है जहाँ युवा भारतीय राष्ट्र-निर्माण में योगदान के लिये प्रति सप्ताह 70 घंटे कार्य करने को तैयार हों।

- अनुशासित कार्य संस्कृति:

- भारत की कार्य संस्कृति को अत्यधिक दृढ़, असाधारण रूप से अनुशासित और मेहनती बनने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव से गुज़रना होगा।

- हमारे प्रयासों को कम करने और अनुत्पादक आदतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह उपयुक्त समय है कि एक पीढ़ी के समय में वह उपलब्धियाँ पा लेने के लिये पूरे मन से प्रतिबद्ध हुआ जाए, जो पाने में अन्य देशों ने कई वर्ष खर्च किये हैं।

- जर्मनी और जापान से सबक:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनों और जापानियों के औसत वार्षिक कार्यशील घंटे प्रति वर्ष लगभग 2200 घंटे से 2400 घंटे के चरम स्तर तक पहुँच गए थे जो अवकाशरहित पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह के दौरान प्रति दिन लगभग 8.3 से 9 घंटे कार्य के बराबर था।

- तेज़ी से प्रगति कर रहे भारत जैसे विशाल राष्ट्र में पारंपरिक पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था इसके लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। वर्तमान पीढ़ी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की नियति लेकर आई है और उसे इस प्रयास के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।

- श्रम उत्पादकता में सुधार :

- भारत की कार्य उत्पादकता विश्व में न्यूनतम में से एक है। जब तक हम अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार नहीं करेंगे, हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाएँगे जिन्होंने व्यापक प्रगति की है।

- कौशल विकास का अवसर :

- आवश्यक नहीं है कि पूरे 70 घंटे विशेष रूप से अपनी नियोक्ता कंपनी को ही समर्पित किया जाए; इसके बजाय, कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियों के लिये 40 घंटे आवंटित कर सकता है और 30 घंटे व्यक्तिगत कौशल बढ़ाने के लिये अलग रख सकता है।

- मुख्य बात है अपनी विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त घंटों का निवेश करना।

सुदीर्घ कार्य घंटों के विरुद्ध तर्क

- सुदीर्घ कार्य घंटों से उत्पादकता में गिरावट:

- विभिन्न अध्ययन लगातार दिखाते रहे हैं कि प्रति सप्ताह 50 घंटे कार्य करने के बाद उत्पादकता में व्यापक रूप से गिरावट आती है, जबकि 55 घंटे के बाद इसमें और भी गिरावट आती है।

- प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पूर्ण दिवस अवकाश का अभाव समग्र प्रति घंटा आउटपुट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

- जर्मनी और जापान ने कार्य घंटों को कम करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की, जहाँ औसत वार्षिक कार्यशील घंटे घटकर 1,400-1,600 घंटे प्रति वर्ष रह गए।

- कार्य-जीवन संतुलन में असंतुलन:

- सुदीर्घ कार्य घंटों से भारी थकान, कार्य संतुष्टि (job satisfaction) की कमी और कार्य-जीवन संतुलन (work-life equilibrium) में असंतुलन की स्थिति बन सकती है।

- सुदीर्घ कार्य घंटे का अर्थ है खेल एवं मनोरंजन जैसी गतिविधियों के लिये कम समय का होना। उल्लेखनीय है जर्मनी और जापान के लोगों की तुलना में भारतीय इन गतिविधियों पर कम समय खर्च करते हैं।

- कार्य घंटों के विस्तार से शारीरिक एवं मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है, परिवार को दिया जाने वाला समय कम हो सकता है और शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

- स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:

- निद्रा संबंधी परेशानियाँ

- हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है

- फास्ट फूड और अनियमित आहार ग्रहण समय के कारण मोटापे का बढ़ना

- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, जिनमें तनाव स्तर की वृद्धि, दुश्चिंता और अवसाद शामिल हैं।

- कार्यशील महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ:

- अत्यधिक कार्य घंटे कार्यशील महिलाओं के लिये अपने बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों को प्रबंधित करने के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होते हैं।

- सुदीर्घ कार्य घंटों और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से जूझना कार्यशील महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधक बन सकता है।

भारत में उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिये प्रमुख सरकारी योजनाएँ

- कौशल विकास पहल: सरकार ने कार्यबल की रोज़गार-योग्यता (employability) की संवृद्धि के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework- NSQF) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (Recognition of Prior Learning- RPL) जैसे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये हैं।

- डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से दक्षता को बढ़ावा देना और ऑनलाइन सेवाओं को सामान्य आबादी के लिये अधिक सुलभ बनाना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना तथा अंततः विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि करना है।

- मेक इन इंडिया: मेक इन इंडिया (Make in India) अभियान विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोज़गार के अवसर पैदा करता है तथा उत्पादकता को बढ़ाता है।

- स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया (Startup India) उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। सरकार ने स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये इसे लॉन्च किया है।

- कारोबार सुगमता संबंधी सुधार: कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business- EoDB) संबंधी सुधारों का उद्देश्य विनियमनों को सरल बनाना, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यवसायों के संचालन को आसान बनाना है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास (National Industrial Corridor Development): देश भर में औद्योगिक गलियारे विकसित करने से निवेश आकर्षित करने, रोज़गार सृजित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में मदद मिलती है।

- अनुसंधान और नवाचार के लिये प्रोत्साहन: अटल इनोवेशन मिशन और जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council- BIRAC) जैसे कार्यक्रम अनुसंधान एवं नवाचार के लिये सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

- कर सुधार: वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन कराधान को सरल बनाता है और व्यवसायों के लिये दक्षता को बढ़ाता है।

कार्य और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाएँ?

- प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना:

- प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, मैन्युअल कार्य को कम करने और दक्षता में सुधार लाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाया जाए।

- उन्नत उपकरणों और प्रणालियों का लाभ उठाने के लिये कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिये तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जाए।

- आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करना:

- कार्यस्थल पर बिताया गया समय आवश्यक रूप से उच्च उत्पादन या उत्पादकता से संबंधित नहीं है।

- उत्पादकता समय और पूंजी दोनों पर निर्भर करती है; इसलिये उपयुक्त साधनों और संसाधनों में निवेश करना आवश्यक हो जाता है।

- विकास और आशाजनक भविष्य को बढ़ावा देना:

- युवाओं को प्रेरित करने के लिये हमें उन्हें ऐसी भूमिकाओं में रखना चाहिये जो चुनौती पेश करते हों और विकास को बढ़ावा दें।

- जब कठोर श्रम एक आशाजनक भविष्य की राह दिखाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है।

- संगठनों को पारदर्शिता, विश्वास और योग्यता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये।

- स्व-देखभाल को प्राथमिकता देना:

- उन गतिविधियों के लिये समय निकालना सुनिश्चित करें जो रिलैक्स और रिचार्ज होने में मदद करती हैं, जैसे व्यायाम करना, शौकिया गतिविधियों से संलग्न होना और प्रियजनों के साथ समय बिताना।

- प्रत्येक रात कम से कम 7-8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शरीर एवं मस्तिष्क को आराम पाने और तरोताज़ा होने का समय मिल सके।

निश्चित रूप से, कठोर श्रम सफलता की नींव है, लेकिन यह केवल इसमें निवेश किये गए घंटों पर निर्भर नहीं करता; समर्पण और उत्साह अधिक मायने रखता है। लक्ष्य होना चाहिये कार्य को संतुष्टिदायक बनाना, जिससे काय और व्यक्तिगत जीवन का सहज एकीकरण हो सके। जब युवा पेशेवर कार्य के प्रति उत्साहित और उद्देश्य-प्रेरित होते हैं तो कार्य-जीवन संतुलन प्राप्त करना इसका एक नैसर्गिक परिणाम बन जाता है।

- यह भी पढ़े…………….

- भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर चमक रही है-पीएम मोदी

- राज्यपालों की शिकायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, क्यों?

- सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर मशरक के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित

- बिहार: मुंगेर में हथियार के साथ दो अपराधी धराए, 10 जिंदा कारतूस भी बरामद