ग्रीष्म लहर किस हद तक एक समस्या है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

पिछले कुछ वर्षों से ग्रीष्मकाल में ग्रीष्म लहर (Heat Wave) का प्रकोप देश में रुग्णता और मृत्यु दर को बढ़ावा दे रहा है। ग्रीष्म लहर भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जिससे व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो रहा है।

- वैश्विक स्तर पर चरम मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events) की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके प्रति समुदायों को जागरूक करने और इनसे निपटने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

- खतरनाक न्यूनीकरण या शमन (Hazard Mitigation) के दृष्टिकोण से, ग्रीष्म लहर से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को खतरे के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिये और इन ग्रीष्मकालीन क्षतियों पर नियंत्रण के लिये नवोन्मेषी उपाय किये जाने चाहिये।

ग्रीष्म लहर क्या है?

- ▪ खतरा या संकट उत्पन्न करने वाले एक आपदा परिदृश्य के रूप में ग्रीष्म लहर उच्च गर्मी या ताप दशा (High Heat Conditions) की भौतिक घटना में विस्तार की स्थिति है और इसे सामाजिक, व्यावसायिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के साथ जलीय-जलवायु जोखिमों (Hydro-climatic Risks) के एक समुच्चय के रूप में देखा जाता है।

- परिभाषा:

- ग्रीष्म लहर की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी गई है।

- इसे आमतौर पर अत्यधिक गर्मी की एक सुदीर्घ अवधि (Prolonged Period Of Excessive Heat) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

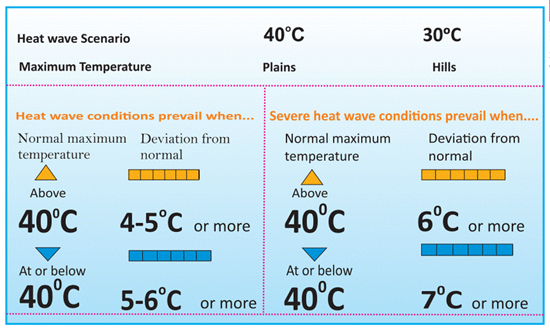

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का मानदंड:

- जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान, मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक इसे ग्रीष्म लहर की स्थिति नहीं मानी जाती।

- यदि किसी स्थन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या इसके बराबर होता है, तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की दशा माना जाता है।

- इसके अलावा, सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर ग्रीष्म लहर (Severe Heat Wave) की दशा माना जाता है।

- यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक होता है, तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को ग्रीष्म लहर की दशा माना जाता है। इसके अलावा, 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर ग्रीष्म लहर की दशा माना जाता है।

- इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान से विलग वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे ग्रीष्म लहर घोषित किया जाता है।

ग्रीष्म लहर किस हद तक एक समस्या है?

- हीट स्ट्रेस (Heat Stress):

- अप्रैल और मई 2022 के बीच 350 मिलियन भारतीय भीषण हीट स्ट्रेस की चपेट में आए थे।

- तापमान रुझान:

- वर्ष 1990 से 2019 के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई ज़िलों में ग्रीष्मकालीन तापमान में 0.5-0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई।

- भारत के 54% ज़िलों में शीतकालीन तापमान में सदृश वृद्धि देखी गई है।

- वर्ष 2021 से 2050 के बीच देश के 100 ज़िलों में अधिकतम तापमान 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस और लगभग 455 ज़िलों में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है।

- ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव:

- बढ़ते तापमान से ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव (Urban Heat Island Effect) उत्पन्न होता है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों 4-12 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान देखा जाता है।

- जलवायु परिवर्तन स्थानीय मौसम पैटर्न को बिगाड़ देता है, जिससे मौसम परिवर्तनीयता (weather variability) उत्पन्न होती है और कृषि में क्षति की स्थिति बनती है।

ग्रीष्म लहर के प्रमुख कारण

- विरल पूर्व-मानसून वर्षा:

- कई क्षेत्रों में नमी की कमी भारत के बड़े हिस्से को सूखाग्रस्त और शुष्क बना रही है।

- पूर्व-मानसून वर्षा के अप्रत्याशित अंत (जो भारत के लिये एक असामान्य प्रवृत्ति है) ने ग्रीष्म लहरों में योगदान दिया है।

- अल नीनो प्रभाव:

- अल नीनो (El Nino) प्रायः एशिया में तापमान को बढ़ाता है जो मौसम पैटर्न के साथ संयुक्त होकर रिकॉर्ड उच्च तापमान का सृजन करता है।

- दक्षिण अमेरिका से आने वाली व्यापारिक पवनें (Trade Winds) सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) के दौरान पश्चिम दिशा में एशिया की ओर बहती हैं और प्रशांत महासागर के गर्म होने से ये पवनें कमज़ोर हो जाती हैं।

- इस प्रकार, नमी एवं ऊष्मा की मात्रा सीमित हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कमी एवं उनके असमान वितरण की स्थिति बनती है।

ग्रीष्म लहर के प्रमुख प्रभाव

- स्वास्थ्य प्रभाव:

- हीट रैश (Heat rash):

- इसे त्वचा के गुलाबी होने के साथ ‘सनबर्न’ घटना (sunburn phenomenon) के रूप में भी जाना जाता है जिसके परिणामस्वरूप त्वचा में जलन और पीड़ा का अनुभव होता है।

- हीट सिंकोप (Heat syncope):

- चक्कर आना (Giddiness), वर्टिगो सिरदर्द (vertigo headach) और अचानक शुरू होने वाली तंद्रा या बेहोशी।

- हीट क्रैम्प्स (Heat Cramps):

- एडिमा (सूजन) और सिंकोप (बेहोशी) के साथ ही आमतौर पर 39 डिग्री सेल्सियस (102 डिग्री फारेनहाइट) से कम बुखार।

- गर्मी संबंधी थकावट (Heat Exhaustion):

- थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना आना।

- हीट स्ट्रोक (Heat Stroke):

- उन्माद (delirium), दौरा पड़ने या कोमा में जाने के साथ शरीर का तापमान 40°C (104°F) या इससे अधिक होना। यह एक संभावित प्राणघातक स्थिति है।

- हीट रैश (Heat rash):

- श्रम और उत्पादकता पर प्रभाव:

- हीट एक्सपोजर (Heat exposure) से भारी कार्य से संलग्न श्रमिकों के लिये प्रति वर्ष प्रति श्रमिक 162 कार्य-घंटे की हानि होती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।

- अनुमान है कि भारत के लगभग 50% कार्यबल (जिसमें सीमांत किसान, निर्माण श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स आदि शामिल हैं) को उनके कार्य घंटों के दौरान हीट एक्सपोजर का सामना करना पड़ता है।

- कृषि क्षेत्र पर प्रभाव: तापमान के आदर्श सीमा से अधिक होने पर फसल की पैदावार प्रभावित होती है।

- हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले रबी मौसम में अपनी गेहूँ की फसल में क्षति होने की सूचना दी है।

- पशुधन भी ग्रीष्म लहर की चपेट में आते हैं।

- खाद्य असुरक्षा:

- अधिक ताप और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।

- गर्मी-प्रेरित श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन हानियों में अचानक वृद्धि से स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के समक्ष विद्यमान जोखिम और अधिक गंभीर हो जाएँगे।

- इन अंतःक्रियात्मक प्रभावों से खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, घरेलू आय में कमी आएगी और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों के मामले में वृद्धि होगी (विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में)।

- ऊर्जा मांग पर प्रभाव:

- बढ़ी हुई गर्मी के कारण औसत दैनिक ‘पीक डिमांड’ बढ़ जाती है।