विश्व मलेरिया दिवस के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मलेरिया के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करने और इसके उन्मूलन हेतु कार्रवाई करने के लिये वर्ष 2007 में की गई थी।

- विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय है “मलेरिया एंड्स विथ अस: रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट”।

मलेरिया के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

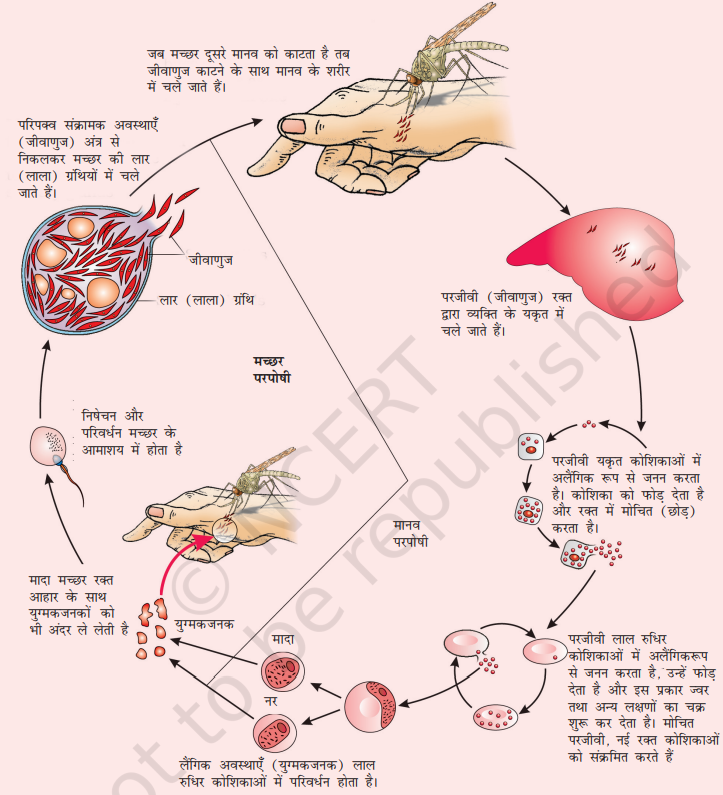

परिचय: मलेरिया प्राणघातक रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जिसका मानव में संचरण संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छरों से होता है।

- यह विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में सामान्यतः पाया जाता है।

- प्लास्मोडियम की 5 प्रजातियाँ हैं जिनके कारण मनुष्यों में मलेरिया होता है जिनमें पी. फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक और पी. विवैक्स सर्वाधिक व्यापक है।

- इसकी अन्य प्रजातियाँ पी. मलेरी , पी. ओवेल और पी. नोलेसी हैं।

- किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मच्छर जिस अगले व्यक्ति को काटता है, मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं।

- परजीवी यकृत तक पहुँचकर परिपक्व होते हैं तथा फिर लाल रुधिर कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।

लक्षण:

- इसमें बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और थकान शामिल है, तथा गंभीर मामलों में अंग पात अथवा मृत्यु भी संभव है।

- उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मलेरिया रोग निवार्य और साथ ही चिकित्स्य है।

व्यापकता:

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में वर्ष 2015 से वर्ष 2023 की अवधि में मलेरिया के मामले 11.69 लाख से घटकर 2.27 लाख हो गए और मृत्यु दर 384 से घटकर 83 हो गई, जो दोनों संकेतकों में 80% की गिरावट को दर्शाता है।

- वर्ष 2024 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) सूची से बाहर हो गया, जो मलेरिया उन्मूलन में एक प्रमुख प्रगति है तथा वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

- वैश्विक स्तर पर मलेरिया अभी भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती है, जिससे प्रतिवर्ष 263 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं तथा 600,000 से अधिक लोगों की इसके कारण मृत्यु हो जाती है।

- विश्व के कुल मलेरिया के मामलों में से 94-95% अफ्रीका से होते हैं (WHO, 2024)।

उपचार और निवारण:

- उपचार: कीटनाशक-उपचारित जाल (ITN) जैसे साधनों और इनडोर छिड़काव के साथ क्लोरोक्वीन और आर्टीमिसिनिन जैसी प्रभावी औषधियों के साथ अधिक प्रभावकारी।

- वर्ष 2015 में, यूयू तु को आर्टीमिसिनिन की खोज के लिये फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो मीठे नागदौना पौध, आर्टेमिसिया एन्नुआ से प्राप्त होता है।

- टीके: RTS,S/AS01 (मॉस्क्वीरिक्स), जिसे वर्ष 2021 में WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, बालकों (5 महीने+) के लिये पहला मलेरिया टीका है।

- वर्ष 2023 में, R21/मैट्रिक्स-M को दूसरे सुरक्षित और प्रभावी टीके के रूप में स्वीकृति दी गई।

- कीटनाशक उपचारित जाल (ITN): ये जाल कीटनाशक से अभिक्रियित होते हैं, जो मच्छरों के लिये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

- रसायन-रोगनिरोध (Chemoprophylaxis): इसमें संक्रमण से निवारण हेतु स्थानिक क्षेत्रों की यात्रा से पूर्व, इसके दौरान और इसके पश्चात् मलेरियारोधी औषधि का सेवन किया जाना शामिल है।

- निवारक कीमोथेरेपी: इसके अंतर्गत उच्च जोखिम अवधि के दौरान सुभेद्य समूहों (बालक, गर्भवती माता) को मलेरियारोधी औषधियाँ (उपचार) देना शामिल है।

- प्रमुख रणनीतियों में मौसमी मलेरिया रसायन निवारण (SMC), चिरस्थायी मलेरिया रसायन निवारण (PMC), गर्भावस्था में आंतरायिक निवारक उपचार (IPTp), मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) आदि शामिल हैं।

- गर्भावस्था के दौरान, संक्रमण के निवारण में मदद हेतु मध्यम से उच्च मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में, दूसरी तिमाही से शुरू करके, प्रत्येक निर्धारित प्रसवपूर्वी देखभाल विज़िट में सल्फाडोक्सिन-पाइरीमेथामाइन (IPTp-SP) के साथ आंतरायिक निवारक उपचार का सुझाव दिया गया है।

- प्रमुख रणनीतियों में मौसमी मलेरिया रसायन निवारण (SMC), चिरस्थायी मलेरिया रसायन निवारण (PMC), गर्भावस्था में आंतरायिक निवारक उपचार (IPTp), मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) आदि शामिल हैं।

नोट:

- मादा एनोफिलीज़ मच्छर वास्तविक परजीवी नहीं हैं क्योंकि वे जीवित रहने के लिये पूर्ण रूप से पोषद पर निर्भर नहीं होती हैं। हाँलाकि अंड के विकास की दृष्टि से उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है किंतु उनका प्राथमिक ऊर्जा स्रोत पौधों का मकरंद है। जबकि परजीवी अपनी उत्तरजीविता के लिये पूर्ण रूप से पोषद पर निर्भर होते हैं।

प्लास्मोडियम के जीवन चक्र में अवस्थाएँ

मलेरिया: ऐतिहासिक निहितार्थों वाला एक वैश्विक रोग

- मलेरिया शब्द इतालवी शब्द “माला आरिया” से लिया गया है, जिसका अर्थ है “खराब हवा”, जिसे मूलतः इस रोग का स्रोत माना जाता था।

- वर्ष 1880 में, फ्रेंच चिकित्सक चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरन ने मलेरिया के कारक के रूप में प्रोटोजोआ परजीवी प्लास्मोडियम की खोज की।

- बाद में, रोनाल्ड रॉस (1897) ने एनोफिलीज़़ मच्छरों के माध्यम से संचरण को सिद्ध किया।

- बर्लिन सम्मेलन (1884) के बाद, इस वैज्ञानिक खोज के परिणामस्वरूप अफ्रीका के लिये संघर्ष शुरू हुआ, जिससे यूरोपीय उपनिवेशवादियों को अफ्रीका में रहने में मदद मिली।

- वर्ष 1914 तक अफ्रीका का 90% भाग यूरोपीय नियंत्रण में था, जो कुनैन, मच्छरदानी और दलदली जल निकासी के कारण संभव हुआ, जिससे मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आई।

- मलेरिया ने ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार को भी प्रभावित किया, क्योंकि आनुवंशिक प्रतिरोध वाले अफ्रीकियों को कैरिबियन और अमेरिका जैसे मलेरिया-प्रभावित उपनिवेशों में श्रम के लिये नियुक्त किया गया था।

- इससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और नस्लीय श्रम प्रणालियाँ और अधिक गंभीर हो गईं।

मलेरिया के नियंत्रण हेतु प्रमुख पहले क्या हैं?

वैश्विक प्रयास:

- WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम: यह नीतिगत दिशा-निर्देश, वैश्विव समूह का समन्वय, अनुसंधान को बढ़ावा देने, विशिष्टता-आधारित दिशा-निर्देश निर्धारित करने और मलेरिया रुझानों की निगरानी द्वारा देशों को सहायता प्रदान की जाती है।

- मलेरिया के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया के मामलों और मृत्यु को कम-से-कम 90% तक कम करना, 2030 तक ≥35 देशों से मलेरिया को खत्म करना तथा मलेरिया मुक्त देशों में इसके पुनः प्रसार को रोकना है।

- ई-2025 इनिशिएटिव: इसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 25 देशों की पहचान की है, जिनमें वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता है।

- मलेरिया से लड़ने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर

राष्ट्रीय पहल:

- मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रूपरेखा 2016-2030

- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: रोकथाम और नियंत्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया सहित विभिन्न वेक्टर जनित रोगों का समाधान करता है।

- मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-India): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा स्थापित, मलेरिया नियंत्रण अनुसंधान पर भागीदारों के साथ सहयोग करता है।

- ‘हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट’ (High Burden to High Impact-HBHI) पहल: वर्ष 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू की गई। यह कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (LLIN) के माध्यम से मलेरिया में कमी लाने पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP): मलेरिया के गंभीर प्रभाव को दूर करने के लिये वर्ष 1953 में शुरू किया गया।

- यह तीन मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है: DDT के साथ कीटनाशक अवशिष्ट छिड़काव (IRS), मामले की निगरानी और निरीक्षण, तथा रोगी उपचार।

- यह भी पढ़े…………

- आतंकवाद भारत की सुरक्षा के लिये सबसे गंभीर खतरा बन गया है

- सीवान की खबरें : वैशाखी शिवरात्रि को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

- श्रीराम जानकी पथ निर्माण कार्य में तेजी लाएं – सांसद सिग्रीवाल